Entre muchas otras, una de las obsesiones más evidentes de Jorge Luis Borges han sido los juegos laberínticos expresados tanto en sus cuentos como en sus poemas. Se cuentan por decenas las obras donde laberintos espacio temporales son ejes alrededor de los cuales giran personajes y escenarios que abren hipótesis fantásticas.

En este artículo repasamos el origen de esa obsesión y varios de los cuentos donde los laberintos borgeanos son metáforas explícitas para ahondar en la compleja condición humana y en el inextricable universo.

1

¿De dónde surge la fascinación de Borges por los laberintos, tan propios y característicos de su literatura? Él mismo ubica su origen en un episodio infantil, vinculado a un libro en particular y a una actitud primigenia frente al mito que el volumen narraba.

En Borges para millones, película de 1978 dirigida por Ricardo Wullicher, que incluye entrevistas al escritor y escenas dramatizadas, con fragmentos del cortometraje Borges, realizado en 1964 por Luis Ángel Bellaba, cuenta el autor:

Surge por un grabado de un libro de la casa Garnier que vi en Francia, de la biblioteca de mi padre… Era una especie de edificio parecido a un anfiteatro. Tenía grietas… Se ve que era un edificio algo porque era mucho más alto que los cipreses y que los hombres. Y yo pensaba que si yo tuviera una lupa y si tuviera una mejor vista, yo podría ver al minotauro adentro… Y desde entonces he tenido esa visión del laberinto”.

2

Los laberintos físicos y metafísicos se convirtieron en metáforas borgeanas centrales, ya que el autor se sirvió de ellas para revelar aspectos humanos profundos y complejos. Su presencia recurrente en la obra narrativa y poética del escritor, refleja sus preocupaciones filosóficas por medio de un estilo literario único.

Su enigmática y fascinante exploración de los laberintos a través de una escritura también laberíntica, sirvió a Borges para desafiar las nociones tradicionales de la realidad. Para ello, y al igual que en su niñez, mantuvo ante la condición humana una mezcla irresoluble de asombro e incertidumbre, buscando siempre el invisible minotauro en el centro de la vida y del universo.

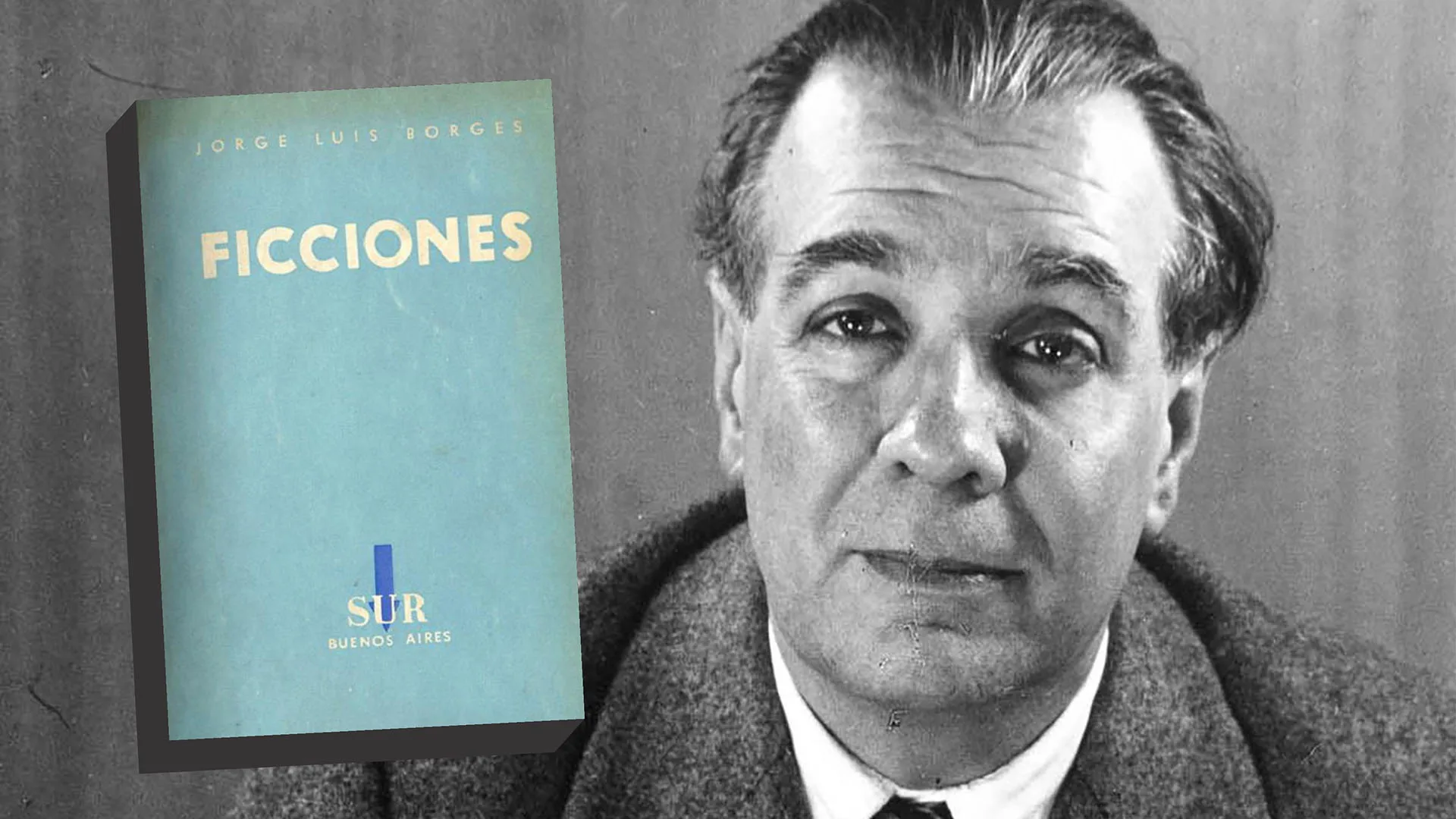

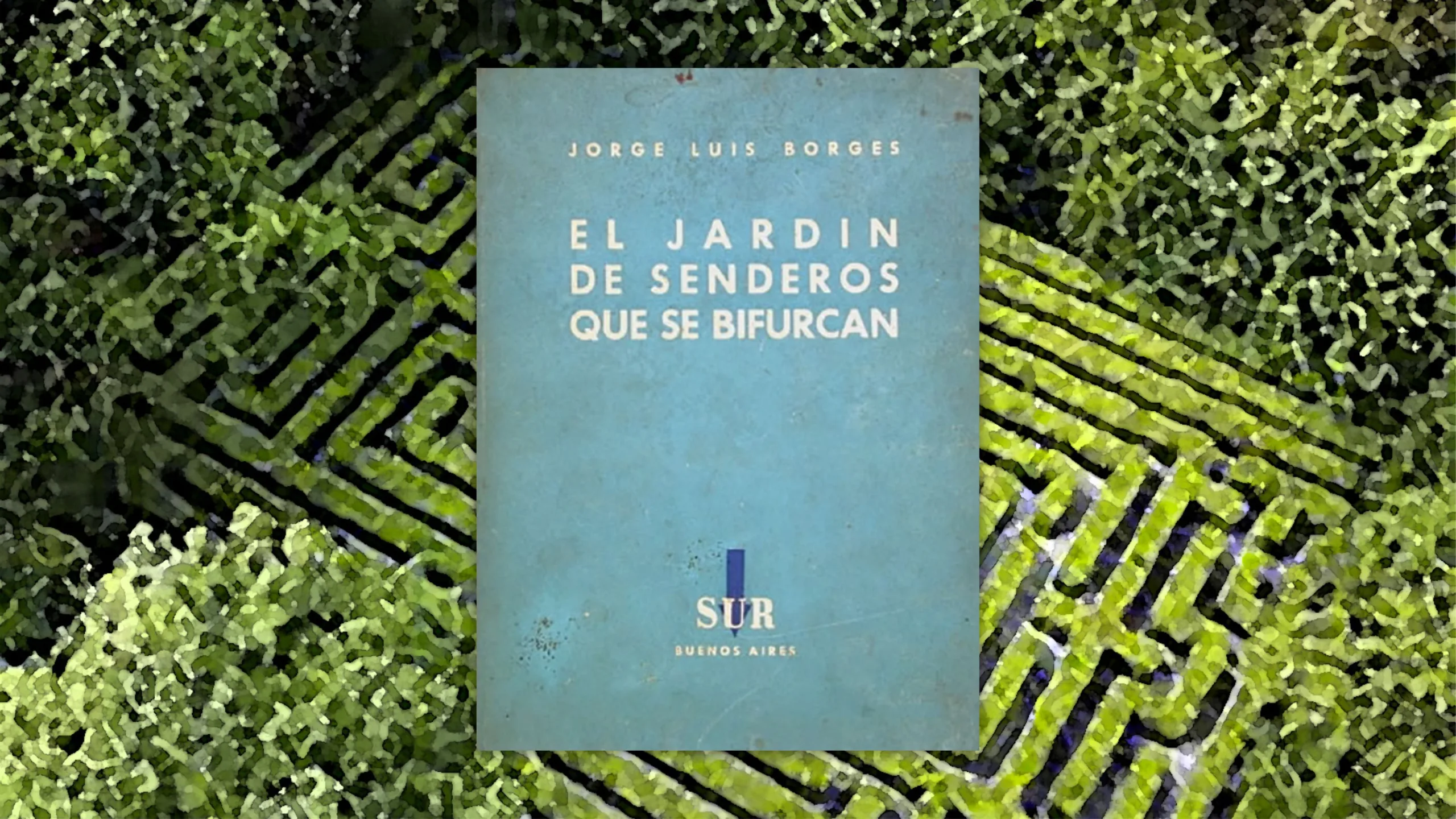

Para Borges, el laberinto es un símbolo a través del cual elabora diferentes mundos literarios, donde las fronteras se desdibujan y la percepción se transforma. El caso paradigmático es “El jardín de senderos que se bifurcan”, publicado por primera vez en el volumen homónimo, de 1941, y tres años más tarde compilado en Ficciones.

En mis cuentos hay muchas formas de laberinto… Hay, por ejemplo, laberintos en el espacio y un laberinto en el tiempo, también… Hay un cuento mío, titulado, creo, ‘El jardín de senderos que se bifurcan’, en el cual se habla de un laberinto perdido… Yo diría que un laberinto perdido es algo mágico, porque un laberinto es un lugar donde uno se pierde en un lugar que se pierde… La idea de un laberinto que se pierde es doblemente mágica… En ese cuento, el laberinto perdido es una obra que se va bifurcando, que se va multiplicando en diversas direcciones”.

En este cuento explora la idea de un laberinto infinito que simboliza la multiplicidad de caminos y posibilidades en la vida y el tiempo. A medida que avanza la historia del espía alemán Yu Tsun, se revela que el jardín es una metáfora del laberinto de la existencia humana, donde la elección de cada sendero espacio temporal lleva a un resultado diferente.

Así, Borges plantea la noción de que nuestras decisiones influyen en la creación de realidades alternativas, lo que confunde aún más la línea divisoria entre la realidad y la ficción.

3

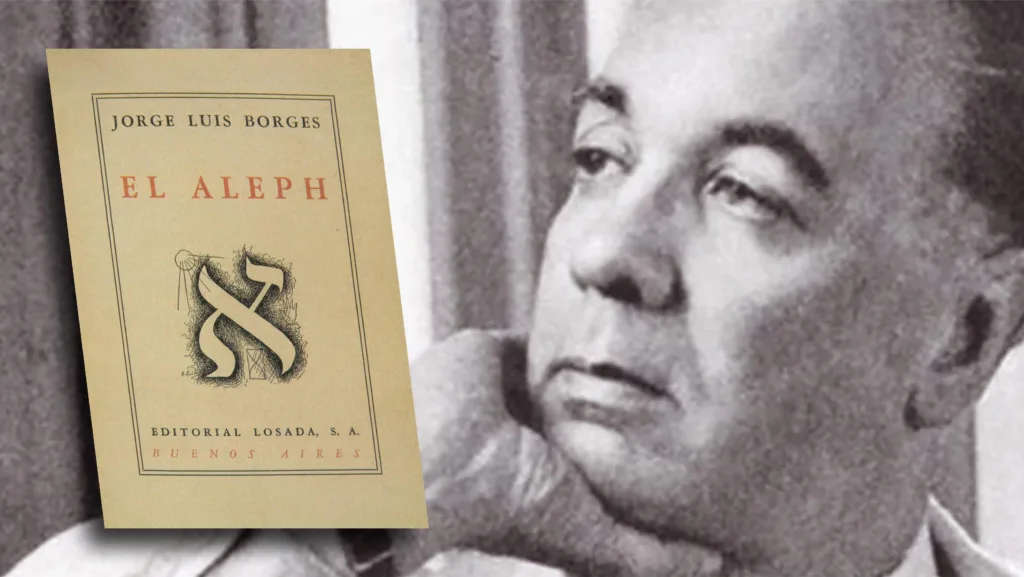

“La casa de Asterión”, publicado primero en 1947 en Los Anales de Buenos Aires y en 1949 dentro del volumen El Aleph, tiene al mitológico minotauro griego como protagonista. En este relato, Borges ofrece una perspectiva única al contar la historia desde el punto de vista del monstruo que habita el centro del laberinto, como metáfora del aislamiento y la soledad.

A través de Asterión, el autor cuestiona sobre todo la noción de verdad, cuya percepción siempre está influenciada por la subjetividad y los prejuicios; es decir, por los laberintos internos de cada individuo.

4

En “El Aleph”, publicado en la revista Sur, en 1945, y luego en el libro homónimo, un punto en el espacio contiene todos los puntos, conectando así con el concepto de laberinto borgeano. El Aleph es un portal a una realidad más amplia y misteriosa, donde convergen todas las dimensiones del tiempo y el espacio, presentando múltiples capas de realidad.

El cuento explora la búsqueda del conocimiento absoluto y la comprensión del mundo a través de este laberinto inverosímil que se concentra en una “pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor”.

5

Aparecido en el número 75 de Sur, de 1940; luego en la colección El jardín de senderos que se bifurcan y más tarde en Ficciones, “Las ruinas circulares” aborda el laberinto del sueño y el infinito. Narra la historia de un hombre que sueña con otro hombre al que intenta dar vida, pero se enfrenta a la ilusión y la incertidumbre de su propia existencia.

En este laberinto metafórico, los sueños y la realidad se entrelazan y la identidad y la percepción se vuelven difusas. En este cuento, Borges explora la naturaleza de la creación y el sentido de la realidad a través del simbolismo de las ruinas.

6

Publicado por primera vez en la revista Los Anales de Buenos Aires, de 1947, y dos años después en el volumen El Aleph, “El inmortal” aborda las paradojas de la inmortalidad. El narrador encuentra una región habitada por hombres inmortales y reflexiona sobre los laberintos del tiempo y la memoria en los que se ven envueltos.

Borges sugiere que la inmortalidad conduce a una existencia atrapada en un ciclo sin fin, un laberinto temporal en el que las personas enfrentan la repetición infinita de sus vidas.

7

“El sur” vio la luz en 1953 en el diario La Nación de Buenos Aires, y fue compilado en la reedición de 1956 de Ficciones, a la que también añadió “La secta del Fénix” y “El fin”.

Cuenta la historia de Juan Dahlmann, con fuertes rasgos del propio Borges, que sufre una herida en la cabeza y es llevado a un hospital: pero su salud sigue empeorando. El protagonista, entonces, tiene la visión de una estancia en un campo, y ese paisaje y el hospital donde yace se confunden en un laberinto de sueños y de fatalidad.

El sueño, el destino y el tiempo son temas que sirven al autor para, otra vez, explorar la identidad y la condición humana ante la decadencia y la muerte.

8

Publicado en la edición de mayo de 1942 de Sur y luego incluido en la primera edición de Ficciones, en “La muerte y la brújula” el detective Erik Lönnrot investiga una serie de crímenes aparentemente sin conexión. Pero a medida que profundiza en su investigación, descubre que los crímenes están relacionados entre sí, apuntando al misterioso asesino conocido como Red Scharlach.

En la medida en que es develado, ese juego de relaciones se convierte en un laberinto de simbolismos donde indaga sobre la complejidad humana y la imprevisibilidad de la vida y el destino.

Borges juega con la noción de que el laberinto no solo existe físicamente, sino también en la mente del detective y en la trama misma de la historia, subvirtiendo las tradiciones literarias previas.

9

Ya en el ensayo titulado “La Biblioteca Total”, publicado en el número 59 de la revista Sur, en 1939, Borges especula acerca de una biblioteca “de tamaño astronómico” que “organizaría el azar”, en palabras del autor.

En “La biblioteca de Babel”, publicado en la colección El jardín de senderos que se bifurcan y luego en Ficciones, Borges retoma la idea para ficcionalizarla en términos de totalidad cósmica, eterna y laberíntica.

“El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores: interminablemente”, comienza el cuento.

10

En “La lotería en Babilonia”, publicado en 1941 en la revista Sur y luego en Ficciones, Borges imagina una sociedad basada en un sistema de lotería extremadamente complejo. Con el transcurrir del tiempo, la lotería se convierte en un dispositivo burocrático que atrapa a los ciudadanos y del que no pueden salir, dado su carácter secreto y sus límites conjeturales.

El relato explora la naturaleza arbitraria del destino y el fatal control que ejerce sobre la vida, con esa laberíntica lotería como metáfora de la opresión y el cercenamiento del libre albedrío.

11

Otros dos cuentos incluidos en la reedición de 1952 de El Aleph, plantean explícita y literalmente el tema borgeano central: “Los dos reyes y los dos laberintos” y “Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto”.

En el primero, un rey de Babilonia reúne a sus arquitectos con el fin de construir un laberinto en el que todo aquel que entre termine perdiéndose, demostrando el poder del monarca, cuya pretensión última es igualar a Dios.

El Creador, sin embargo, ha materializado un laberinto inextricable y prácticamente infinito que otro rey utilizará para concretar su venganza luego de la trampa que intentó tenderle el babilónico, aniquilando su vanidad.

El segundo de los relatos, extensa reversión del primero (según el propio Borges), narra dos versiones de la muerte de Abenjacán el Bojarí, líder de una tribu del valle del río Nilo. En ambas, aparentemente contradictorias entre sí, el caudillo o rey perece en el centro de la “gran trampa circular de ladrillo destinada a apresarlo y aniquilarlo”.

12

Para Borges, que consideraba a la Londres de su tiempo como “un laberinto benévolo”, para quien también la obra de Proust era un “laberinto”, así como el Ulysses de Joyce y películas como Citizen Kane, en realidad el universo entero lo era.

“Yo creo que en la idea de laberinto hay una idea de esperanza, también… Porque si supiéramos que este mundo es un laberinto, entonces nos sentiríamos seguros, pero posiblemente no sea un laberinto. Es decir, en el laberinto hay un centro, aunque ese centro sea terrible, sea el minotauro. En cambio, no sabemos si el universo tiene un centro… Posiblemente no sea un laberinto, sea simplemente un caos, y entonces sí estamos perdidos”.

En su recurrencia y exploración de los laberintos, Borges desafía las estructuras convencionales de tiempo y espacio, incluso las metafísicas y filosóficas y hasta las físicas y científicas. Y por eso nos invita constantemente a replantear nuestra percepción de la realidad, a reflexionar sobre las limitaciones del conocimiento humano y a enfrentarnos a los laberintos internos que moldean nuestras vidas.

Se trata, en definitiva, de abordar la complejidad de la existencia y cuestionar la comprensión del mundo que habitamos, a través de un permanente estado de asombro y perplejidad.